Fino a fine Ottocento il presepe oggi custodito a Palazzo Reale, noto come Presepe Reale o Presepe Savoia, apparteneva alla chiesa torinese di San Filippo Neri anche se gli esperti non sono certi sia stato realizzato per quella sede.

Alcuni studiosi infatti ritengono che il presepe sia stato commissionato dai Savoia intorno al 1814 al tempo dell’annessione della Repubblica di Genova al Regno di Sardegna.

A partire da inizio ‘900 il presepe, inizialmente ritenuto opera del Maragliano (1664-1739) e di altri maestri intagliatori (Ciurlo e Pittaluga) è passato di mano in mano per poi per fortuna diventare patrimonio comune.

Furono nel 1993 gli esperti Giulio Sommariva e Giuliana Biavati – come spiegato nel sito http://palazzorealegenova.beniculturali.it/il-presepe-del-re/ di palazzo Reale – ad identificare con certezza l’autore nella figura di Giovanni Battista Garaventa (1770-1840), artista di formazione accademica, attivo soprattutto come intagliatore di casse processionali e immagini sacre, come restauratore di antiche sculture e modellatore di apparati decorativi ed effimeri che dà qui prova di saper utilizzare un linguaggio colto e raffinato, di grande efficacia e piacevolezza compositiva.

Dallo stesso sito riporto pari pari, poichè sarebbe presuntuoso aggiungere altro, la puntuale descrizione del capolavoro composto da 85 strepitose statuine lignee di dimensione compresa fra i 40 e i 70 cm, minuziosamente decorate:

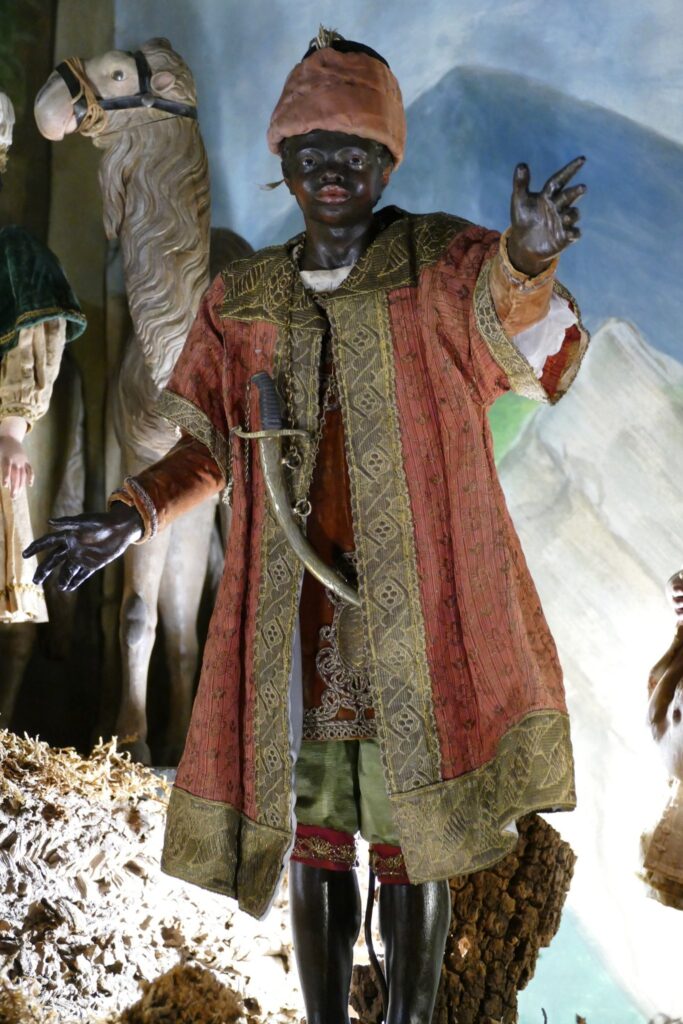

“Regale nell’ampiezza ed eccezionale nelle sue componenti: la Sacra Famiglia ne costituisce naturalmente il nucleo centrale, insieme agli angeli, ai tre sontuosi magi, agli armigeri e ai soldati. Ogni statuina è impreziosita da eleganti ed elaborati costumi in seta, cotone, velluto, tela jeans. Gli abiti sono inoltre caratterizzati da passamanerie in argento e filo d’oro, corpetti e armature in cuoio e metallo argentato che fanno d’ogni personaggio un piccolo capolavoro. E il tutto è qualificato da accessori sofisticati: corone e sciabole, lance e scudi in metallo sbalzato, catene e cinture in cuoio, utensili e attrezzi che indicano una committenza di altissimo rango e di cospicue disponibilità economiche. Qualità e mestiere nelle parti scolpite si apprezzano sia nei pastori che nei popolani d’ambo i sessi, con una varietà di intonazioni, un gusto spiccato per il dettaglio di pregio, una forza plastica di impostazione classica che trova riscontri anche nel variopinto serraglio formato, oltre che dal bue e dall’asinello, dai tre magnifici cavalli dei magi, da due esotici cammelli e, poi, come da tradizione, da mucche e pecore, capre e montoni”.

In Copertina: Foto di Mario Ghiglione

.