Dati gli ingredienti comuni, molti ne fanno risalire l’origine addirittura ai tempi dell’antico Egitto e della Grecia dove era diffuso un dolce simile a base di miele.

Sicuramente, visti i rapporti commerciali con quel Paese, i Genovesi potrebbero aver tratto ispirazione dalla Persia (basti pensare a maggiorana, “persa” in genovese) dove il suddito più giovane (in grado di camminare), all’alba di Capodanno, porgeva al Sovrano un grande pane dolce a base di canditi, miele e mele da dividere fra i suoi commensali.

In effetti anche a Genova il pandolce, chiamato anche Pan co-o zebibbo veniva portato in tavola dal più giovane della famiglia e, con gesto beneaugurante, privato del sovrastante ramoscello di alloro.

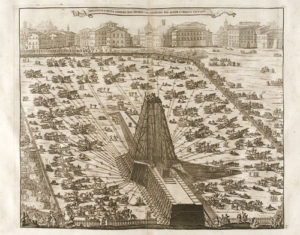

Fu l’ammiraglio Andrea Doria che, nel ‘500, indisse concorso fra i pasticceri locali, per creare un dolce degno del matrimonio del nipote con Zanobia del Carretto e del prestigio della Repubblica.

Così venne codificato il pandolce genovese nella versione alta, affiancato poi, qualche secolo più tardi, dalla moderna versione bassa.

Molti sorrideranno di questa affermazione ma, a quel tempo, tolto forse Venezia e Bisanzio odierna Istanbul, non erano molte le città in Europa sulle cui tavole si potevano gustare canditi, uvetta e frutta secca.

Secondo la tradizione il Capofamiglia affettava il panduce canticchiando una filastrocca:

“Vitta lunga con sto’ pan!

Prego a tutti tanta salute,

comme ancheu, anche duman,

affettalu chi assettae,

da mangialu in santa paxe,

co- i figgeu grandi e piccin,

co- i parenti e co- i vexin,

tutti i anni che vegnia’,

cumme spero Dio vurria’.”

Alla moglie spettava l’assaggio e poi veniva distribuita una porzione per ciascun invitato, dopo di ché, visionate le letterine dei pargoli, gli stessi, in piedi sulla sedia, recitavano la loro poesia.

Due fette però venivano accuratamente conservate a parte da offrire una, al primo viandante di passaggio, da consumarsi l’altra, il 3 febbraio festa di San Biagio, protettore della gola.

Il Pandolce genovese, a seconda del Paese in cui è consumato, ha assunto altri nomi:

dal nostrano “Pan do bambin” sanremese, al “Londra cake” o “Genoa cake” britannici, fino al “Selkirk bannock”, una versione scozzese molto apprezzata dalla Regina Vittoria.

Quanta cultura in un semplice…. Panduce..

In Copertina: il Pandolce di una super bis nonna Lorenza che non c’è più.