Nel cuore della città vecchia, a pochi passi sia dalla zona di San Lorenzo e del palazzo Ducale che della piazza delle Erbe, quasi nascosta fra gli edifici e le logge medievali, si incontra l’antica chiesa di San Donato.

Venne eretta nell’XI sec., probabilmente sulle basi di una più antica cappella preesistente del VII sec., per onorare la figura del vescovo martire aretino Donato. In zona infatti era a quel tempo forte la presenza di una comunità assai fiorente di mercanti provenienti da Arezzo, dediti al commercio di metalli, di spezie, di stoffe e di derrate alimentari.

Attorno al 1160 vantava già il titolo di parrocchia e nel 1189, grazie all’arcivescovo Bonifacio che ne era stato prevosto, venne consacrata ed affidata alla collegiata dei canonici.

San Donato ricoprì un ruolo importante anche nell’ambito civile visto che fu una delle sedi in cui si riunivano i consoli dei placiti per deliberare le loro sentenze e che fu una delle chiese sul cui portale furono affissi gli anelli delle catene di Portopisano, prestigioso bottino di guerra a ricordo della vittoria sui pisani.

Come ricordato da apposita lapide sul portale la parrocchia venne fregiata della facoltà di indire messa in regime di “Indulgentia plenaria”, garantendo l’assoluzione ai crociati e non solo, di ritorno dalla Terrasanta.

Come altri edifici della zona San Donato subì gravi danni in seguito al bombardamento di Re Sole del 1684 e soprattutto di quelli del 22 ottobre e del 6 novembre del 1942 e del 4 settembre 1944 durante la seconda guerra mondiale.

Legata alle vicende della parrocchia e soprattutto a quelle della città è la presenza di una lapide su un moderno palazzo di Vico Biscotti dove un tempo sorgeva l’attiguo oratorio della Morte e della Misericordia eretto nel 1637 per volere della potentissima Arciconfraternita della Morte che si occupava di dare cristiana e decorosa sepoltura ai meno abbienti: le pesti e i morbi che decimavano la popolazione infatti erano frequenti e non tutti potevano permettersi un dignitoso funerale.

La chiesa di San Donato ancora oggi è nota ai genovesi per il suo singolare campanile ottagonale e per la sua sontuosa edicola barocca opera del Casella meglio noto, per il suo carattere irascibile e rissaiolo, come lo “Scorticone”.

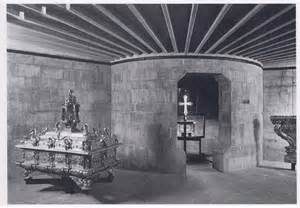

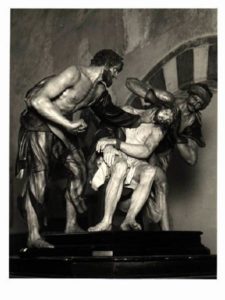

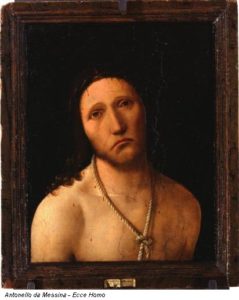

Ma è al suo interno che cela i suoi tesori più preziosi: oltre ad un crocifisso proveniente dalle crociate, ad una statua lignea processionale della Madonna del Carmine, ad un’altra statua di Madonna col bambino del Casella e alla celebre trecentesca Madonna del Latte di Barnaba da Modena, nella cappella dei falegnami di San Giuseppe sono presenti tre straordinari capolavori oggetto di visita e ammirazione soprattutto da parte di turisti stranieri ammaliati dalla loro bellezza:

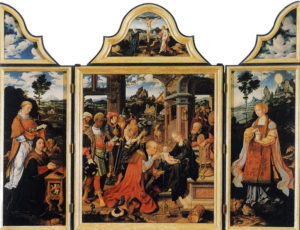

Il trittico dell’Adorazione dei Magi opera del 1515 di Joos Van Cleve artista fiammingo assai stimato in tutta Europa, la trecentesca Madonna con bambino capolavoro di Nicolò da Voltri assolutamente degna dei maestri senesi dai quali trasse ispirazione e una secentesca Sacra Famiglia, commissionata a Domenico Piola dalla Confraternita dei falegnami, la cui singolarità consta nel fatto che Gesù non è in braccio alla Vergine ma a Giuseppe.

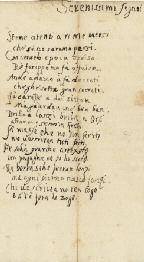

Ultima curiosità, proprio di fronte al polittico, il certificato di battesimo di Niccolò Paganini, sacramento ricevuto dal musicista nella vicina chiesa di S. Salvatore.

A differenza del cavallo del popolare proverbio a San Donato val la pena di “guardare in bocca”…