Da via della Maddalena si dipana una salita che, iniziando dal crocevia un tempo interamente porticato detto dei “Quattro Canti di S. Francesco, porta alla spianata di Castelletto, sede di un’antichissima roccaforte difensiva.

La Grande Bellezza…

In copertina: I Quattro Canti. Foto di Stefano Eloggi

La Fontana detta dei “Cannoni del Molo”, sovrastata dall’edicola di San Giovanni Battista, era una delle stazioni terminali dell’acquedotto storico.

A tale cisterna risalente al 1634 erano collegati i tubi, un tempo chiamati “cannoni” che distribuivano l’acqua alle fontane pubbliche.

I cannoni, a differenza dei più evoluti bronzini dotati di valvola, erano forniti solo di tappi costruiti in marmo o ceramica, o ferro.

Proprio accanto al piccolo tempio si notano due listelle di marmo incastinate nelle pietre con numerazione araba e romana. Sotto s’intuisce la bocca marmorea, oggi occlusa, di uno di questi cannoni.

In copertina: la fontana dei Cannoni. Foto di Leti Gagge.

“La casa italiana in cui gli stranieri sono ricevuti con maggior affabilità è quella del marchese di Negro, a Genova. La posizione della Villetta, il giardino di quest’uomo cortese, è unica per la sua pittoresca bellezza”.

Cit. Stendhal (1783 – 1842) scrittore francese.

In copertina: tramonto dal giardino di Villetta di Negro. Foto di Lino Cannizzaro.

“Come ero triste lasciando Genova, soprattutto per avere valicato le montagne che la dominano e durante i due giorni passati in quello stupido paese che è la Lombardia!”

Cit. Gustave Flaubert (1821-1880). Scrittore francese.

In copertina: panorama della Superba.

Foto di Leti Gagge.

Nel dopoguerra il porto di Genova era un crocevia quasi obbligato per l’America.

Non era quindi raro incontrare stars hollywoodiane di passaggio in città in attesa di imbarcarsi.

Nel 1954 il celebre attore messicano ammira dalla Spianata di Castelletto insieme alla sua famiglia, il panorama della Superba.

In copertina: Anthony Quinn e famiglia a Ģenova. Foto Archivio Publifoto.

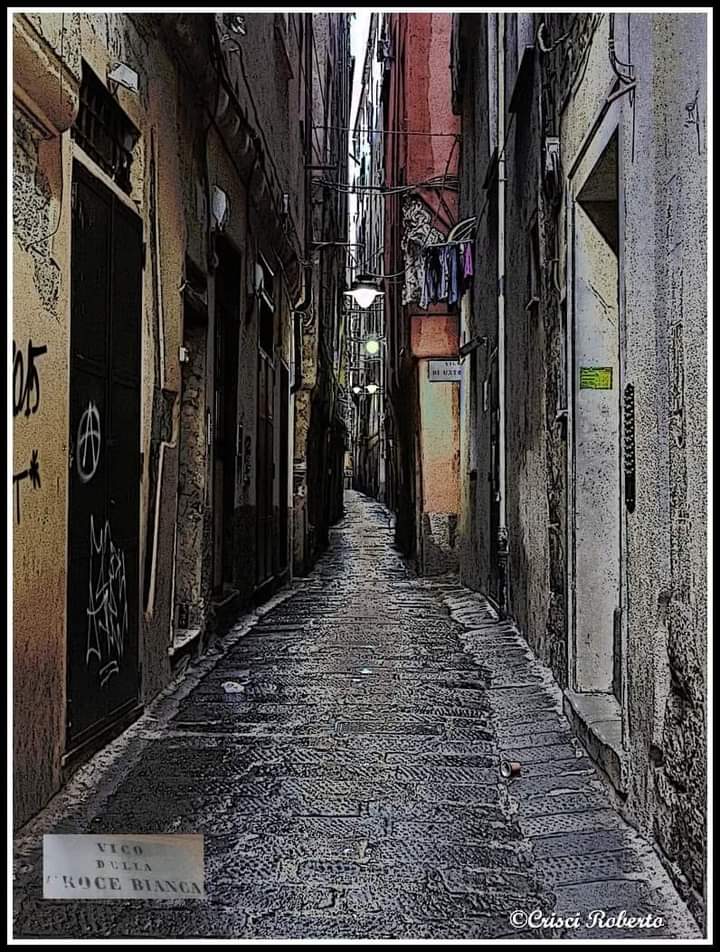

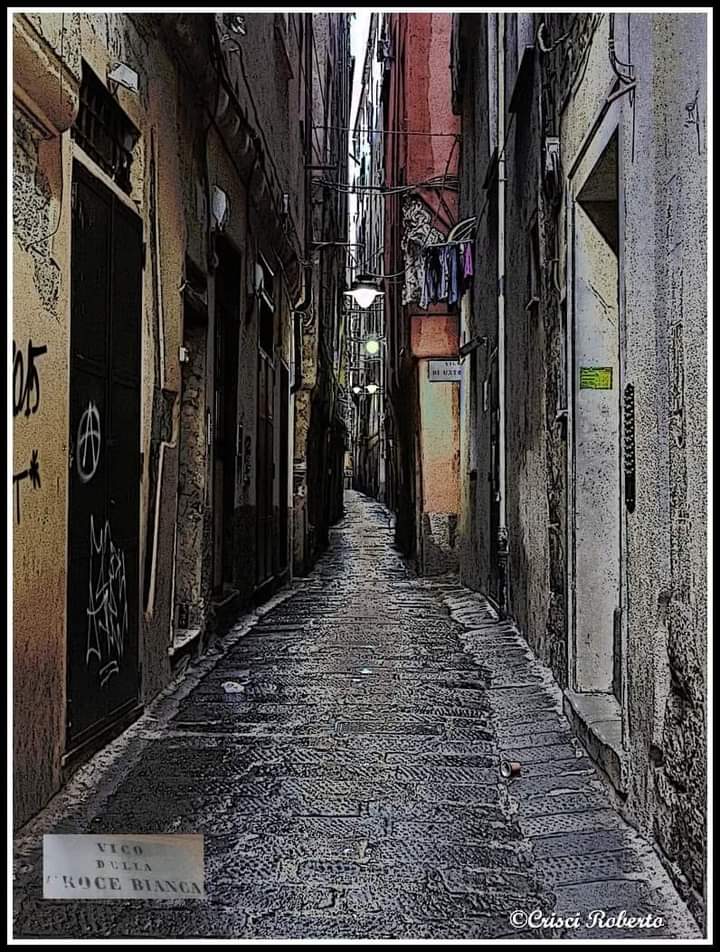

Il caruggio situato nel cuore del ghetto ebraico ha origine antichissime, addirittura antecedenti l’erezione delle Mura del Barbarossa nel 1155.

L’origine del toponimo rimanda alla presenza documentata di un’omonima locanda che vi aveva sede fin dal 1613.

Il locale era assai noto e frequentato in città a tal punto che nel 1746 era tappa fissa delle compagnie di giro.

A quel tempo il proprietario era tal Gian Giacomo Ghiglione, gestore anche di un’altra famosa locanda, quella del Falcone che darà origine all’omonimo teatro, oggi inglobato nel Palazzo Reale di Via Balbi.

Alla locanda di Vico della Croce Bianca è legato anche un curioso fatto storico con protagonista un suo garzone di nome Giovanni Carbone.

Questi prese parte alla sommossa del 6 dicembre 1746 che portò alla cacciata degli Austriaci.

Partecipò, agli ordini del Capitano T. Assereto, alla temeraria azione di riconquista di Porta S. Tommaso, occupata dai nemici.

Il Popolo insorse, uomini, donne e bambini si batterono per le strade per liberare la città dall’invasore straniero.

Il Carbone, con azione spregiudicata, recuperò le chiavi della Porta e, fra il tripudio della folla, le consegnò personalmente al Doge con l’ingenua raccomandazione “di stare più attento e di non smarrire più le chiavi della Città”.

L’episodio è narrato nella lapide posta al civico n.29 di Via Gramsci.

In copertina: Vico della Croce Bianca. Foto di Roberto Crisci.

E au postu do Pesciu palla, a moea l’è vegnoua a galla…

Intu mezu du mä

Gh’è ‘n pesciu tundu

Che quandu u vedde ë brûtte

U va ‘nsciù fundu

Intu mezu du mä

Gh’è ‘n pesciu palla

Che quandu u vedde ë belle

U vegne a galla.

Traduzione in italiano dal genovese.

In mezzo al mare c’e un pesce tondo

che quando vede le brutte va sul fondo

in mezzo al mare c’è un pesce palla

che quando vede le belle viene a galla

Cit. da Sinan Capudan Pascià (album Creuza de ma del 1984) di Fabrizio De André.

In copertina: pesce luna al largo del mare di Deiva Marina (SP). Foto di Mauro.

Tra Vico Doria e vico Falamonica affacciato proprio sulla Piazza di San Matteo si trova al civ. n. 1 il palazzo Doria Centurione.

L’edificio è appartenuto anche a quel Branca Doria inserito ancor vivo da Dante Alighieri nel penultimo canto dell’Inferno nella zona tolomea, quella dei traditori degli ospiti.

Branca aveva infatti ucciso il suocero Michele Zanchè che si era rifiutato di concedergli la cospicua dote della figlia Caterina.

Secondo il Poeta gigliato il corpo del patrizio genovese sarà posseduto in terra da un diavolo e a lui è rivolta la celebre invettiva: “Ahi Genovesi, d’ogni costume e pien d’ogni magagna, perché non siete voi del mondo spersi?”. Versi 151-153 del XXXIII canto dell’Inferno.

A metà del caruggio sulla destra del caruggio si nota l’insegna “Cook” del celebre cuoco stellato Ivano Ricchebono.

L’origine del toponimo di Vico Falamonica è ignota. Assolutamente fantasiosa e priva di fondamento è infatti la versione che racconterebbe di una giovane fanciulla della famiglia Doria costretta a prendere i voti e quindi da qui, l’intitolazione Falamonica.

In copertina: Vico Falamonica. Foto di Stefano Eloggi.

La strada è piena di chiari di luna / e le tue mani vele per il mare / in questa notte che ne vale la pena / l’ansimare delle ciminiere / Genova era una ragazza bruna / collezionista di stupore e noia / Genova apriva le sue labbra scure / al soffio caldo della macaia / e adesso se ti penso io muoio un pò / se penso a te che non ti arrendi / ragazza silenziosa dagli occhi duri / amica che mi perdi / adesso abbiamo fatto tardi / adesso forse è troppo tardi / Voci di un cielo freddo già lontano / le vele sanno di un addio taciuto / con una mano ti spiego la strada / con l’altra poi ti chiedo aiuto / Genova adesso ha chiuso in un bicchiere / le voci stanche le voci straniere / Genova hai chiuso tra le gelosie / le tue ultime fantasie / E adesso se ti penso io muoio un pò / se penso a te un pò mi arrendo / alle voci disfatte dei quartieri indolenti / alle ragazze dai lunghi fianchi / e a te che un po’ mi manchi / ed è la vita intera che grida dentro / o forse il fumo di Caricamento / c’erano bocche per bere tutto / per poi sputare tutto al cielo / erano notti alla deriva / notti di Genova che non ricordo e non ci credo / Genova rossa, rosa ventilata / di gerani ti facevi strada / Genova di arenaria e pietra / anima naufragata / Ti vedrò affondare in un mare nero / proprio dove va a finire l’occidente / ti vedrò rinascere incolore / e chiederai ancora amore / senza sapere quello che dai / perché è la vita intera che grida dentro / o forse il fumo di Caricamento / c’erano bocche per bere tutto / per poi sputare tutto al cielo / erano notti alla deriva / notti di Genova che regala / donne di madreperla / con la ruggine sulla voce / e ognuna porta in spalla la sua croce / tra le stelle a cielo aperto / mentre dentro ci passa il tempo / proprio adesso che ti respiro / adesso che mi sorprendi così / che se ti penso muoio un po’ / che se ti penso muoio un po’ / che se ti penso muoio un po’.

Cit.testo del brano Notti di Genova di Cristiano De Andre’.

In copertina: il Porto Antico di notte. Foto di Beatrice Bereggi.

Al civ. n 1 di Piazza Pinelli è possibile ammirare uno splendido portone in pietra con semi colonne doriche in marmo.

Il trave in pietra nera è impreziosito da decorazioni con elmi e clipei marmorei.

Come altri nell’omonima piazza il palazzo è proprietà della famiglia di origine germanica e di fede ghibellina dei Pinelli, fondatori dell’albergo nobiliare degli Scipionibus.

Il portone è in ferro battuto con borchie e baracchino decorato.

Sulla facciata del palazzo sono ancora visibili cospicue porzioni dei colorati affreschi secentesche che lo decoravano.

In copertina: Portone di Palazzo Pinelli. n. 1.

Foto di Leti Gagge.