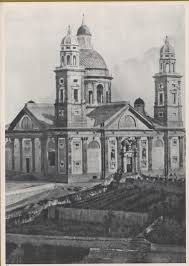

Quando, davanti al capolavoro dell’Alessi, c’erano solo orti e una piccola creuza che conduceva al Ponte Vecchio. Non c’erano pensiline dei bus, né parcheggi sotterranei o spiazzi di cemento fittizi. Uno dei rari momenti in cui la basilica sembra esente da lavori di costruzione o manutenzione. Tali opere furono infatti iniziate nel 1552 e portate a termine oltre due secoli dopo, al principio dell’800. Da questo prolungarsi quasi illimitato dei lavori nacque l’espressione, ad indicare un’opera la cui realizzazione andava per le lunghe, “come per la fabbrica di Carignano”.

Tag: Genova

… Quando a Boccadasse…

c’era davvero un borgo marinaro con barche, reti e vele fin dentro casa… quando i confini tra terra e mare non erano così ben delineati… quando i gozzi si arrampicavano lungo la creuza… quando Gino Paoli non aveva ancora composto “La Gatta”.

Non come oggi, per quanto affascinante, una cartolina per turisti, un ristoro per studenti che hanno bigiato le lezioni, o un luogo di passeggiate per innamorati.

… quando la curiosa immagine della cartolina ritraeva le case e la spiaggetta attigue a ponente del borgo, tra l’attuale chiesa di S. Antonio e il locale La Baia degli Angeli prima che la zona fosse rivoluzionata con la costruzione di Corso Italia a cavallo del primo decennio del secolo scorso.

… Quando… sotto S. Pietro…

… Corso Marconi e Corso Italia non erano ancora nate… quando alla Foce, dalla chiesa di S. Pietro, la creuza degradava direttamente sulla spiaggia… quando c’erano pescatori e trattorie odoranti di pesce fritto sui terrazzi… quando al posto dei Baracconi i marinai ricoveravano i loro gozzi sulla rena e riparavano le reti… quando le loro mogli, in attesa di caricare i carretti di guizzante pesce azzurro, stendevano le lenzuola come vele delle feluche.

La taverna di Don Chisciotte…

“Finalmente, morti di sonno, fradici mezzi e con tanto di occhiale, arrivarono alla bellissima e splendida città di Genova; e una volta sbarcati nel suo ben riparato Mandracchio, dopo aver visitato una chiesa, il capitano insieme con tutti i suoi camerati andarono a finire in un osteria dove, con il “gaudeamus” presente, cancellarono dalla memoria tutte le burrasche passate. Lì conobbero la soavità del Trebbiano, la forza del Montefiascone, la robustezza dell’Asprino, la generosità di due vini greci di Somma e di Candia, il valore di quello delle Cinque Terre, la dolcezza e la placidità della signora Vernaccia, la rusticità della Cèntola, senza che in mezzo a tutti questi signori osasse far capolino la volgarità del romanesco. E quando l’oste ebbe compiuto la rassegna di tanti e così diversi vini , si offerse di far comparire lì, senza ricorrere ad alcun trucco e non come se fossero dipinti su d’un foglio, ma reali e sinceri, il Madrigal, il Coca, l’Alaejos e il vino della imperiale più che imperiale città di Ciudadreal, ostello del Dio della risata. E offerse ancora l’Esquivias, l’Alanìs, il Cazalla, il Guadalcanal e il Membrilla, senza dimenticare il Ribadavìa e i Descargamarìa. Insomma l’oste nominò più vini e più ne mise in tavola, di quanti abbia mai potuto averne nelle sue cantine Bacco in persona. Stupirono il buon Tommaso anche i biondi capelli delle Genovesi, e il bell’aspetto e la cortesia degli uomini, la bellezza meravigliosa della città, che su per quelle rocce pare che sia fatta di case incastonate come i diamanti nell’oro”.

Il brano inizialmente autobiografico è tratto da un racconto delle “Novelle Esemplari” di Cervantes “Il dottor Invetriata” in cui il protagonista Tommaso Rotella, un giovane intelligente ragazzo che, dopo aver conseguito la laurea in materie umanistiche nella facoltà di Salamanca, intraprende la carriera militare prendendo parte a diverse avventure cavalleresche un po’dappertutto in Europa. L’autore del “Don Chisciotte” infatti aveva partecipato a diverse spedizioni militari in un corpo di fanteria e combattuto nella celebre battaglia navale di Lepanto del 1571, in occasione della quale, causa una brutta ferita, perse l’uso della mano sinistra.

Dopo aver elencato l’incredibile varietà di vini presenti in città, testimonianza dell’ineguagliabile opulenza dei commerci della Superba, il poeta spagnolo prosegue lamentando l’attaccamento alle palanche dei genovesi giocando sull’equivoco della parola “conto” inteso sia come racconto di una storia (contà in genovese) e calcolo, ovvero conteggio di denaro.

“Sui marciapiedi di San Francesco s’era riunito un crocchio di Genovesi; e, mentre egli (Tommaso Rotella) passava di lì, uno di loro lo chiamò dicendo: “Venga qua, signor Invetriata, e ci conti qualche cosa”.

E rispose: “Niente affatto, se conto qualche cosa me lo portate a Genova”.

Cervantes ebbe a dire che Napoli, fra tutte le città, era “la migliore d’ Europa, anzi del mondo” ma se era rimasto incantato dalla bella Partenope alla stessa maniera il suo palato aveva apprezzato le fornite osterie della città di Giano.

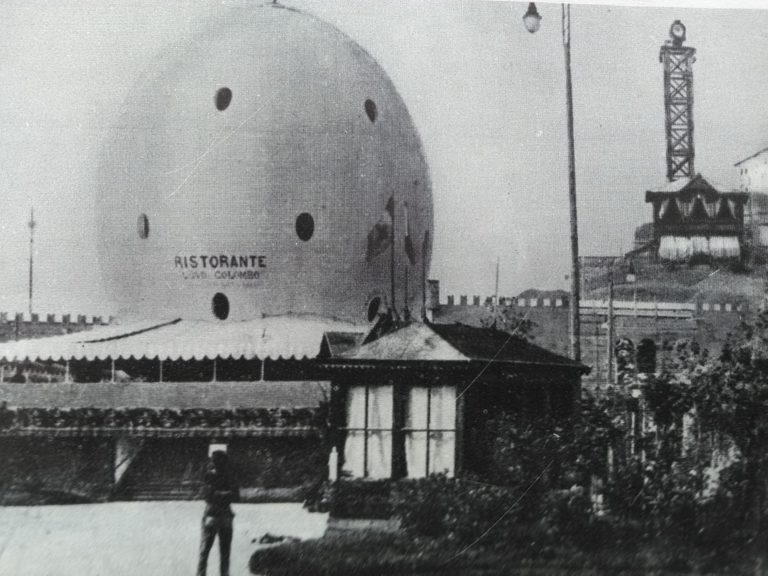

… Quando c’era l’uovo di Colombo…

Quando nel 1892 per omaggiare il grande navigatore genovese fu allestito, in occasione dell’Expo a questi intitolato, un singolare ristorante dalla forma ovale: “Uovo di Colombo” così si chiamava la struttura, suddivisa su tre piani, alta 26 metri, che ospitava altrettanti lussuosi saloni sovrapposti dove pranzare in un contesto signorile. Specialità? Ovvio uova cucinate in tutte le maniere!

Giordano Bruno e l’asino…

In un paio di scritti Giordano Bruno fa riferimento ai suoi soggiorni nei territori della Repubblica di Genova, nella Superba in particolare, e a Noli anch’essa Repubblica alleata e sotto sovranità genovese.

Il filosofo campano proveniva da Roma da dove si era dileguato avendo ormai compreso che il processo intentatogli dall’Inquisizione con l’accusa di eterodossia, non volgeva a suo favore.

In un primo momento si era diretto verso le città lombarde ma, causa una violenta epidemia che stava flagellando quelle terre, virò verso Genova dove rimase colpito, lui così razionale, dall’ingenua creduloneria dei fedeli.

Siamo nell’aprile del 1576 nella settimana antecedente la domenica delle Palme e il monaco domenicano entrò, ce lo racconta lui stesso ne “Lo spaccio della bestia trionfante”, in contatto con i membri del suo stesso ordine di S. Maria di Castello: “Ho visto io i religiosi di Castello in Genova mostrar per breve tempo e far baciare la velata coda, dicendo non toccate, baciate, questa è la santa reliquia di quella benedetta asina che fu fatta degna di portar il nostro Dio dal monte Oliveto a Jerosolima. Adoratela, baciatela, porgete limosina: centum accipietis, et vita aeternam possidebitis”.

Di questa preziosa reliquia il filosofo ne parla ancora per bocca di uno dei protagonisti de “Il Candelaio” che, entrando in scena, giura sulla: “benedetta coda dell’asino che adorano i genovesi”.

Da tale illustre testimonianza si deduce che, in occasione della commemorazione dell’entrata in Gerusalemme di Gesù a cavallo di un’asina (o asino, o cavallo, cavalla?), i religiosi domenicani di S. Maria in Castello mostravano la preziosa reliquia ai fedeli.

Di codesta vicenda a Genova non si ha più traccia e i resti dell’animale hanno percorso altre strade fecondando nuove leggende. A Verona, ad esempio, si narra che Cristo, una volta entrato in Gerusalemme, volle che l’asino tornasse libero per il resto dei suoi giorni. Il quadrupede vagò in paesi stranieri e, laddove era necessario attraversare il mare, l’acqua s’induriva come il cristallo, permettendone il passaggio. Fu così che visitò Cipro, Rodi, Creta, Malta, la Sicilia, costeggiò tutto l’Adriatico fino al golfo di Venezia fermandosi nel punto esatto in cui, sarebbe poi sorta la nostra opulenta rivale. Alla bestia però non doveva essere piaciuta quella zona insalubre e paludosa poiché riprese il cammino guadando l’Adige fino a raggiungere Verona, meta ultima del suo lungo peregrinare, dove visse ancora a lungo. Una volta morto gli furono tributate sfarzose esequie e i suoi resti mortali furono conservati dai devoti di quella città nel ventre di un asino artificiale fatto costruire apposta. Questa statua esiste tuttora ed è custodita nella chiesa della Madonna degli Organi dove, quattro dei più robusti monaci del convento, vestiti in pompa magna, la portano in solenne processione.

Tale scultura in legno, opera del XIV sec. è detta della “Musseta” (“Muletta”).

Leggenda narra che la statua si fosse arenata sulle rive dell’Adige, di fronte alla chiesa, e che contenesse al suo interno la pelle dell’asino che aveva trasportato Gesù quando era entrato a Gerusalemme.

Questa epopea aveva incuriosito anche Voltaire che nel suo “Dizionario filosofico” tenta di spiegare razionalmente questa favola con il fatto che la maggior parte degli asini porta sulla schiena una sorta di croce nera sul pellame della schiena. Probabilmente fu notata una croce più evidente delle altre, venne messa in giro la diceria che quello fosse l’asino sacro sul cui dorso Gesù aveva cavalcato e, una volta morto, gli tributarono solenni funerali. Così, secondo il celebre enciclopedista, sarebbe nata la leggenda dell’asino di Verona e, da qui, si sarebbe poi diffusa in Francia dove, questa favola veniva addirittura raccontata durante la messa, al termine, della quale il prete si metteva a ragliare forte per ben tre volte e il popolo gli rispondeva in coro. Un esperto di reliquie francesi Collin de Plancy affermava che: “benché gli abitanti di Verona si vantassero di possedere per intero le reliquie dell’asino di Gesù Cristo, veniva mostrata a Genova, come un prezioso gioiello, la coda dello stesso asino”.

Giordano Bruno da Genova si diresse a Noli dove si mantenne insegnando grammatica “Andai a Noli, territorio genovese, dove mi intrattenni quattro o cinque mesi a insegnar la grammatica a’ figliuoli e leggendo la “Sfera” a certi gentiluomini”.

Il “De Sphera Mundi” era un trattato del XIII sec. opera di un monaco domenicano inglese, illustre professore alla Sorbona di Parigi, tornato di moda al tempo del filosofo campano, proprio per sostenere le tesi tolemaiche contro quelle copernicane sbandierate da Giordano Bruno stesso e dai liberi pensatori come lui. Conoscendo il coraggio e l’intelligenza del filosofo è probabile che questi non si sia limitato a spiegare quel trattato, assai in voga nelle scuole, ma che si sia adoperato per smontarne il contenuto punto su punto. “Eppoi me partii de là (Noli) e andai prima a Savona, dove stetti circa quindici giorni: e da Savona a Turino, dove non trovando trattenimento a mia satisfazione venni a Venezia per il Po”.

Da Venezia viaggiò in tutta Europa rafforzando e diffondendo sempre più le sue tesi rivoluzionarie e destabilizzanti per la chiesa cattolica: in Savoia, in Francia, Inghilterra, Germania, Praga, Svizzera, quindi di nuovo a Venezia infine a Roma dove il 17 febbraio sarà arso vivo in Campo dei Fiori.

“Forse tremate più voi nel pronunciare contro di me questa sentenza che io nell’ascoltarla”, furono le sue celebri ed ultime parole.

La sua coscienza si è affidata al giudizio della Storia dalla quale è stato assolto mentre gli uomini continuano a ragliare come asini.

«Li nostri divi asini, privi del proprio sentimento ed affetto vegnono ad intendere non altrimente che come gli vien soffiato alle orecchie delle rivelazioni o degli dei, o dei vicarii loro; e per conseguenza a governarsi non secondo altra legge che di que’ medesimi. » (Cabala del Cavallo Pegaseo).

S. Marco al Molo… non solo storia di un leone…

Con lo sviluppo delle attività marittime la famiglia Striggiaporco ottenne nel 1173 dal Vescovo Ugo Della Volta il permesso di erigere una nuova chiesa nel quartiere portuale del Molo. Curioso il fatto che il suo promotore volle intitolarla al santo protettore della rivale Venezia. All’ingresso della chiesa sulla sua tomba i suoi eredi, nel frattempo confluiti nell’albergo dei Salvago, nel ‘500 posero una lapide in ricordo del fondatore.

In origine l’accesso all’edificio di pietra in stile romanico era rivolto ad ovest e la chiesa si stagliava direttamente sui prolungamenti dei moli aggrappati alla scogliera. All’inizio del XIV sec. ne fu parroco il primo cartografo genovese di cui si abbia notizia, Giacomo da Carignano il quale, oltre ad essere uomo di chiesa e di scienza, fatto al tempo inconsueto, era anche personaggio attento agli affari: nel 1314 infatti venne diffidato dall’Arcivescovo Porchetto Spinola per aver affittato alcuni locali della chiesa ad uso marittimo a privati cosa che, con la successiva benedizione e copertura della Curia romana, continuò impunemente a fare.

L’edificio fu oggetto a lavori di manutenzione nel ‘400 ma fu nel ‘500 che operò le principali trasformazioni venendo inglobato nella più recente, a quel tempo, cinta muraria culminata con l’erezione della poderosa Porta Siberia. Le mura della Marinetta costeggiandola lungo tutto il lato a nord la separarono dal contatto diretto con i moli ai quali rimase collegata, come per mezzo di un materno cordone ombelicale, attraverso la Porta della Marinetta. Fu in questa occasione che l’esposizione della chiesa venne ridisegnata e disposta al contrario. Quello che oggi è l’ingresso un tempo costituiva l’abside. Sul finire del ‘500 e per tutto il ‘600 S. Marco al Molo subì continue modifiche e rifacimenti culminati con la settecentesca versione barocca.

Fino ancora a gran parte dell’800, essendo il Molo la sede delle esecuzioni capitali, S. Marco costituiva l’ultima tappa del macabro corteo che partiva dal Palazzetto Criminale per snodarsi lungo le vie del centro e ricevere qui l’ultima benedizione. A testimonianza di questo spiacevole compito una lapide del 1654 rammenta come il parroco della chiesa si fosse assunto l’onere di celebrare messa in suffragio perpetuo per i condannati ogni sabato e il 2 novembre di ogni anno.

A seguito dei restauri resisi necessari a causa dei bombardamenti della seconda guerra mondiale sono stati riscoperti colonne ed archi romanici originali, le tracce dell’antica abside, a conferma di quanto sopra affermato, ovvero che la chiesa avesse un diverso orientamento rispetto a quello attuale e i resti della base ottagonale dell’antica torre demolita nel 1783 perché pericolante. Venne successivamente sostituita con l’attuale campanile a torre.

Il campanile originario della chiesa romanica era in realtà una “torre nolare“, in quanto incorporata nella struttura dell’edificio principale, tipica del romanico primitivo; di forma ottagonale simile a quello della chiesa di S. Donato.

Interessante il piccolo distacco di via del Molo, risalente al 1594, che accoglie il portico medioevale costruito nel 1346 a ridosso di quella che era allora l’abside della chiesa e che era utilizzato per le riunioni della “conestagia” (circoscrizione amministrativa popolare della Genova medioevale, sorta in contrapposizione di quella nobile degli “alberghi“). Ne costituiscono indelebile traccia le arcate, tamponate e le colonne in pietra accorpate nella muratura.

Se l’esterno si presenta quindi anonimo e, ad eccezione di qualche lapide e del celebre leone di Pola, non merita menzione l’interno al contrario, diviso in colonne a lesene bianche e nere, ornate da capitelli cubici, è ricco di sorprese e custodisce opere d’arte di pregevole fattura:

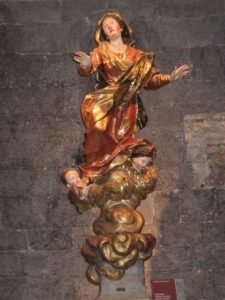

vicino alla parete d’ingresso, ”l’Assunta”, statua lignea, parte di una preziosa cassa processionale, di Anton Maria Maragliano (1736); presso il secondo altare della navata destra, “Madonna e i santi Nazario e Celso”, gruppo marmoreo di Francesco Maria Schiaffino (1735), commissionato dalla prestigiosa e potente corporazione, come indicato da un’iscrizione presso lo stesso altare, degli Stoppieri (maestri calafati).

Tra i dipinti si notano: “Martirio di Santa Barbara”, opera giovanile di Domenico Fiasella (1622), commissionato corporazione detta dei Bombardieri (addetti alla costruzione e all’uso delle artiglierie), i “Santi Agostino e Chiara “di Antonio Giolfi, “Nozze mistiche di Santa Caterina” di Orazio De Ferrari (1630 circa) e “Anime purganti”, dipinto seicentesco attribuito a Giulio Benso.

Nella cappella alla destra del presbiterio infine, un altare in marmo di Daniello Solari (fine del XVII secolo), dedicato alla Madonna del Soccorso raffigurata, racchiusa in una scenografica cornice marmorea, in una tavola di Giovanni Carlone.

S. Marco al Molo non solo storia di un leone.

L’Onore dei Capitani…

Un giorno un capitano svedese ebbe una terribile avventura: nel Golfo del Leone la sua nave, sballottata tra montagne liquide, non resse ed affondò. Poco distante, a lottare contro lo stesso fortunale, si trovava un grande veliero italiano al comando, manco a dirlo di un camoglino. L’ufficiale genovese, pur così impegnato a difendere la propria nave, la propria vita e quella dei propri marinai, trovò il modo e il coraggio di salvare, con un’arrischiatissima, quasi disperata manovra, gran parte dell’equipaggio svedese. Il capitano camoglino ricevette in premio una medaglia e un orologio d’oro dal Re di Svezia in persona, con una dedica incisa nell’interno della cassa della marineria svedese, nonché la riconoscenza imperitura del suo omologo scandinavo.

Il capitano svedese era un tipo alto, massiccio, biondo con gli occhi azzurri, il volto cotto dalla salsedine e arrossato dal sole. Da quel giorno non smise più di onorare l’Italia con un brindisi intonando un sincero e genuino “Skal” di ringraziamento ai camoglini che lo avevano salvato.

Qualche tempo dopo quel capitano fece ritorno, durante uno dei suoi frequenti viaggi, a Genova e si presentò ad una cena a cui era stato invitato, con un occhio gonfio e un evidente strappo alla sua giacca di panno blu.

Dopo essersi scusato per il ritardo con i padroni di casa spiegò che si era picchiato in porto, lui così contegnoso e serio, con quattro marittimi ubriachi, probabilmente tedeschi, che avevano osato oltraggiare a voce alta l’Italia. Lui che a quel Paese doveva la vita, non poteva permetterlo e si era lanciato da solo contro di loro stendendoli al tappeto, così recitano le cronache del tempo. Quel fiero capitano svedese, degno erede dei suoi avi vichinghi, si chiamava Helmer Wykburg.

Grande eco e risalto ebbe in quel periodo l’affondamento al largo di New York della nave italiana, partita da Genova, “Andrea Doria”. La causa fu proprio una collisione con una nave svedese, la “Stockholm”. Per l’occasione il capitano scandinavo fece pervenire ai suoi amici genovesi la seguente lettera scritta in un fluente italiano:

“Caro gentile amico, la prego accogliere la mia viva simpatia e l’espressione del mio sincero dolore per il tragico affondamento della vostra nave più bella e più grande: l’ “Andrea Doria”. E prego di non credere che tutti gli svedesi abbiano prestato fede alle notizie circa un cattivo comportamento dei marinai italiani che sappiamo tanto coraggiosi e generosi. Gli svedesi, che conoscono il mare come voi italiani, e sanno quante dure battaglie vi si debbano affrontare, hanno avuto tante prove di questo coraggio e di questa generosità. Io non sono che un cittadino qualunque di Svezia, ma come tale mi dico mortificato per quanto alcuni giornali hanno pubblicato. Non discuto la colpa della sciagura che verrà stabilita dall’inchiesta, ma escludo che si possano fare accuse al contegno dei marinai italiani dopo la terribile sciagura. Questo volevo dirvi a nome mio e di tanti altri svedesi che amano l’Italia, quasi una seconda patria e che stimano profondamente gli italiani”.

Goteborg 25 luglio 1956

Helmer Wykburg …

Questa è la storia del Capitano Helmer… Helmer Wykburg.

“Genova è bella sempre…”

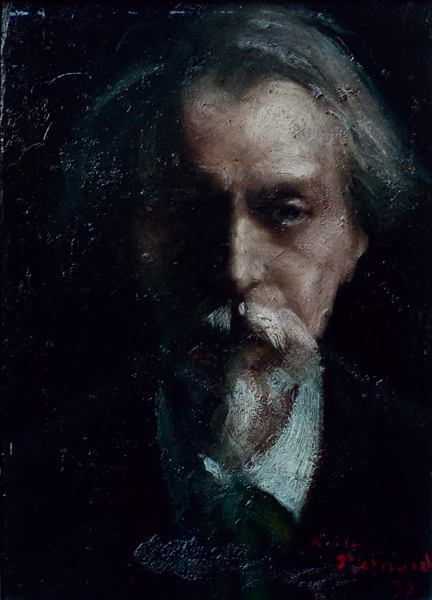

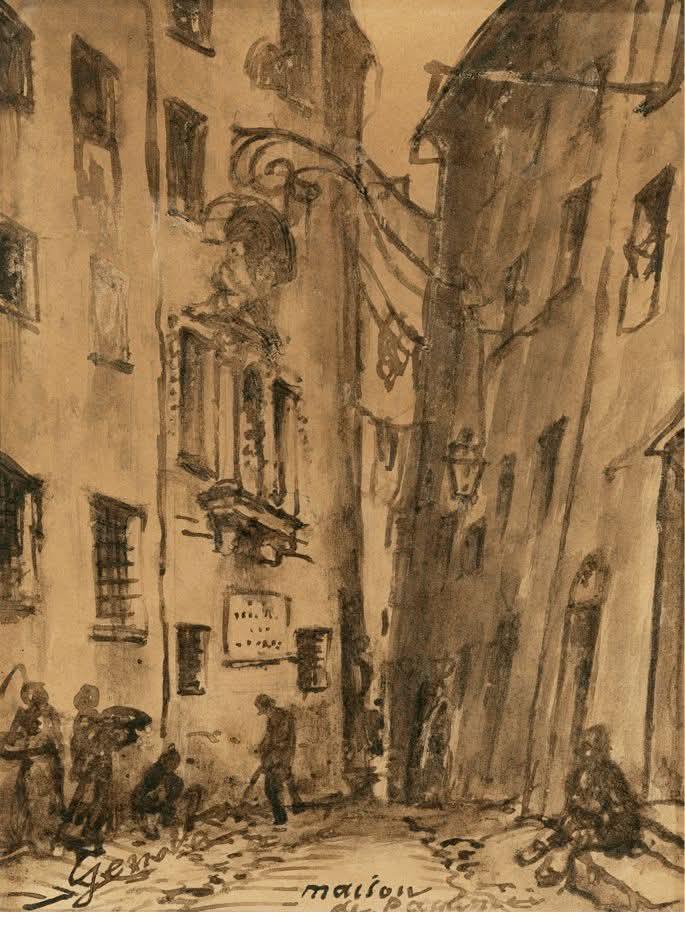

Nel gelido gennaio del 1922 l’artista arrivò in una Genova imbiancata dalla neve. Scese dal treno alla stazione di Piazza Principe, accompagnato da un suo allievo di nome André Maire. Avvolto in un mantello di loden grigio indossava un vestito scuro che gli conferiva un’aria al contempo elegante e fascinosa. Nei mesi in cui dimorò a Genova prese alloggio in una modesta stanza in Piazza Embriaci, all’ombra della maestosa torre, proprio accanto al cuore del vecchio centro medievale della chiesa di S. Maria di Castello.

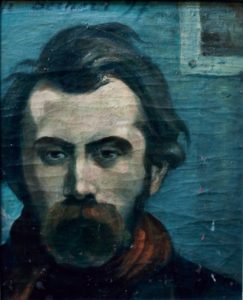

Nonostante avesse ormai scollinato i cinquant’anni, si muoveva agile e furtivo, come un ratto tra i caruggi, dove non perdeva occasione per dipingere e disegnare le meraviglie della città vecchia. Trascorreva gran parte del suo tempo al coperto delle volte studiando le chiese oppure, all’aria aperta, prendendo appunti e immortalando scorci in schizzi e bozzetti. Il suo nome era Emile Bernard, pittore francese neo impressionista, fondatore del movimento simbolico insieme a Gauguin, amico e collega di Toulose Lautrec, Van Gogh e Cezanne.

Frequentava una vicina osteria nella zona delle Grazie dove consumava pasti frugali confondendosi e chiacchierando volentieri con la gente del porto. Anche se rincasava tardi, trascorreva qualche ora, ospite al caldo nella cucina della padrona di casa, intento nel riordinare e correggere, assistito dall’allievo, gli acquerelli e i carboncini prodotti durante la giornata.

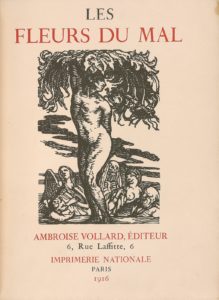

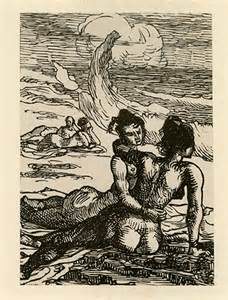

Fra le tante opere dell’artista si segnalano le particolari illustrazioni fatte per l’edizione della Stamperia Nazionale di Parigi del “Le fleur du mal” di Baudelaire ed una copiosa produzione di tele e stampe esposte nei principali musei europei.

Bernard era anche uno scrittore, con lo pseudonimo di Jean Dorsal infatti, pubblicò diversi volumi di liriche, saggi storici e di critica artistica. Fra quest’ultime compilò anche una preziosa monografia dedicata al Magnasco, pittore genovese per il quale nutriva una sincera e profonda ammirazione.

Compose circa 20 sonetti in francese ispirati dalla misteriosa bellezza di Genova che pubblicò in una raccolta, prodotta in soli cento esemplari, intitolata “Figurations eternelles”.

Bernard partì, a fine primavera, in una mattina di sole, una di quelle giornate in cui benedici il Signore per averti fatto nascere qui, promettendo a tutti quelli che avevano avuto l’onore di conoscerlo, che sarebbe tornato a Genova. Uscendo dal portone di Piazza Embriaci sollevò la mano in segno di saluto alla torre merlata e prese commiato dalla chiesa. Intorno alla torre che si stagliava superba nel nitido cielo primaverile, svolazzava uno stormo di colombi.

Emile rimase qualche attimo a guardare, con il volto all’insù poi incamminandosi verso Via dei Giustiniani confidò al suo accompagnatore: “Cercherò di ricordare Genova così, come mi ha salutato, con questo girotondo di ali attorno alle vecchie pietre e, ormai in presa alla malinconia, aggiunse: “Ma non dimenticherò neppure il mio primo incontro con Genova, che ho conosciuto di notte, tra turbini di neve”. Concluse infine con un tono che non ammetteva repliche: “Genova è bella sempre…”.

Il frutto di quell’intenso soggiorno fu una mostra personale del pittore in una galleria parigina di grido dove “la Genova di Bernard”, riscosse un consenso bulgaro ed un successo inaspettato.

“Genova è bella sempre…”

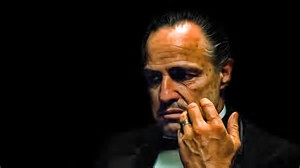

“Se piace al Padrino…”

La storia del salame di S. Olcese è sostanzialmente “cosa loro”, dei Cabella e dei Parodi le due famiglie che, da oltre un secolo, se ne contendono la paternità.

Nei primi decenni dell’Ottocento la fama di questo salume varcò i bucolici confini della Val Polcevera per invadere sapidamente le tavole inurbate dei genovesi.

L’abbinamento con le fave divenne binomio imprescindibile di qualsiasi scampagnata primaverile. Ancora oggi infatti, nel genovesato, non si contano le sagre che, da aprile in poi, celebrano il gustoso connubio. Dato l’aumento della domanda i due salumifici estesero la loro richiesta di forniture alle valli limitrofe, Valle Scrivia, Stura, Bisagno e basso Piemonte o, come dico io, alta Liguria, dalle quali approvvigionarsi delle materie prime, le carni.

Il gustoso insaccato è frutto dell’armonica fusione in parti variabili di carne suina (di Piemonte ed Emilia) e bovina del Piemonte (astigiano, alessandrino, cuneense). Il salame, nonostante la scontata evoluzione tecnologica, tuttora viene essiccato a legna, legato a mano e segue fedele l’antica ricetta che prevede l’aromatizzazione a base di aglio e vino bianco del Polcevera.

Entrambe le famiglie vantano documentati diritti di primogenitura. I Parodi hanno fondato l’impresa nel 1890, mentre i Cabella hanno iniziato nel 1911. Secondo i Cabella a fare fede però è la registrazione in Camera di Commercio e la loro risulta essere la prima. Se poi si discute sulla primitiva produzione casareccia tutto è opinabile e ciascuna delle due parti in causa rivendica la precedenza.

L’ultima controversia tra le due famiglie che si rispettano ma non si frequentano, l’una i Parodi a nord del paese, l’altra i Cabella a sud è proprio legata alla ricetta base. i Parodi e i Cabella hanno tesi diverse, i primi ci metterebbero più suino, i secondi più bovino. Discordi su questo punto focale non hanno trovato un punto d’incontro e quindi il salame di S. Olcese non ha ottenuto la benedizione europea che esigeva una codifica ufficiale della ricetta. Niente ricetta-base nero su bianco, niente benedizione, denominazione e tutela europea.

Pazienza, a S. Olcese ne fanno una questione d’onore .

D’altra parte, all’inizio del capitolo n. 6 del romanzo “Il Padrino”, Mario Puzo così scriveva:

“Peter Clemenza quella notte dormì male. La mattina si alzò presto, si preparò da solo la colazione con un bicchiere di grappa, una spessa fetta di salame di Genova, e un grosso pezzo di pane italiano fresco che veniva ancora consegnato alla porta come nei vecchi tempi”.

Da S. Olcese a New York il salame è “cosa loro”, anzi, “cosa nostra”!

A scanso di equivoci l’associazione tra il Padrino e il salame di S. Olcese è una mia licenza poetica. Il salame di Genova citato da Puzo nulla ha a che fare con il nostro insaccato, trattasi infatti di altro tipo di salume.