Albert Camus s’infatuò di Genova perché, grande ammiratore di Nietzsche, decise di seguirne le orme e ripercorrerne le tappe in Italia. Come non sostare quindi nella città dove il filosofo tedesco, ascoltando la “Carmen”di Bizet aveva maturato il suo distacco da Richard Wagner e, soprattutto, aveva composto il suo capolavoro “Così parlò Zarathustra”?

Tra l’8 e il 15 settembre del 1937 per la prima volta il celebre letterato franco algerino approdò a Genova e, in una delle sue prime raccolte intitolata ”Nozze”, annotò:

”Ma è facile perdere la felicità perché è sempre immeritata. Così per l’Italia. E la sua grazia spesso improvvisa, non sempre è immediata. Perché fin da principio essa prodiga poesia per nascondere meglio la sua verità. I suoi primi sortilegi sono riti di oblio: gli oleandri di Monaco, Genova piena di fiori e di odori di pesce e le sere turchine sulla costa ligure. Poi Pisa finalmente e con lei un’Italia che ha perso il fascino volgare della riviera”.

Quel “volgare” di primo acchito sprezzante, è da intendersi invece nel significato di “verace”, “primitivo”, “spontaneo”.

Lo scrittore, futuro premio Nobel per la Letteratura nel 1957, tornerà dopo la guerra nel nostro Paese per un ciclo di conferenze programmato a Torino, Milano, Roma e, nell’inverno del 1954, proprio a Genova.

Di quel soggiorno Camus nei suoi taccuini annotava:

”Lunga passeggiata per Genova. Città affascinante e assai simile a quella che ricordavo. I monumenti sontuosi esplodono da uno stretto busto di viuzze brulicanti di vita. Qui la bellezza nasce sul posto, irradia nella vita di ogni giorno. Ad un angolo di strada un cantante improvvisa sugli scandali d’attualità. E’ il giornale cantato. Piccolo chiostro di san Matteo. Il vento schiaccia la pioggia a raffiche sulle grandi foglie del nespolo. Un breve attimo di felicità. Ora bisogna cambiar vita. Sera; partenza per Milano sotto la pioggia”.

Nel suo primo romanzo, pubblicato postumo, “La morte felice” il poeta ci regala una descrizione che è un acquerello della Superba, al tempo del suo primo viaggio, degli anni Trenta:

“Decise di raggiungere Algeri da Genova. Sul treno che lo portava a Genova attraverso l’Italia del nord ascoltava le mille voci che dentro di lui cantavano verso la felicità. Sentiva ancora la sua debolezza e la sua febbre. Subito man mano che il sole si avanzava nel giorno e si avvicinava al mare, sotto il gran cielo fiammeggiante e ansante che riversava fiumi d’aria e di luce sugli olivi frementi, l’esaltazione che agitava il mondo si univa all’entusiasmo del suo cuore. Il rumore del treno, il cicaleggio puerile che lo circondava nello scompartimento stipato. tutto ciò che rideva e cantava intorno a lui ritmava e accompagnava una specie di danza interiore che lo portò per ore immobile ai confini del mondo e finalmente lo scaricò giubilante e interdetto in una Genova assordante, che scoppiava di salute davanti al suo golfo e al suo cielo in cui fino a sera lottavano il desiderio e la pigrizia. Aveva sete, fame di amare, di godere e di baciare. Gli dei che gli bruciavano dentro lo gettarono in mare, in un angolo del porto dove assaggiò un miscuglio di sale e di catrame e perse l’orientamento a furia di nuotare. Si smarrì poi nelle strade strette e piene di odori della città vecchia, lasciò che i colori urlassero per lui, che il cielo si consumasse sopra alle case sotto il suo peso di sole e che i gatti si riposassero per lui nell’immondizia e nell’afa. Andò sulla strada che domina Genova e lasciò salire verso di lui in una lunga lievitazione, tutto il mare carico di profumi e di luci.

Chiudendo gli occhi stringeva la pietra calda su cui stava seduto e poi li riapriva su questa città in cui l’eccesso di vita urlava in un esaltante cattivo gusto. Nei giorni seguenti gli piaceva anche sedersi sulla scalinata che scende al porto e a mezzogiorno guardava passare sulla banchina le ragazze di ritorno dall’ufficio. Coi sandali ai piedi, i seni liberi nei vestiti leggeri e sgargianti, lasciavano a Mersault (il protagonista del romanzo) la lingua arida e il cuore in subbuglio per un desiderio in cui ritrovava al tempo stesso libertà e giustificazione. Di sera incontrava per strada le stesse donne e le seguiva, con nelle reni la bestia calda del desiderio che si muoveva con selvaggia dolcezza. Per due giorni bruciò in questa inumana esaltazione. Il terzo giorno lasciò Genova per Algeri”.

Di sicuro aveva valutato, in maniera meno romantica ed elegante rispetto a Dickens, la bellezza delle dame genovesi.

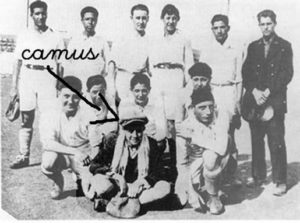

D’altra parte come poteva il filosofo con un passato da portiere di calcio nella squadra del Racing universitario algerino, esperienza dalla quale aveva tratto l’arguta similitudine sportiva – “Ho capito subito che la palla non arriva mai da dove te l’aspetti. Mi è servito più tardi nella vita, soprattutto a Parigi, dove non ci si può fidare di nessuno”- non apprezzare quel sano individualismo genovese tanto ammirato dall’illustre predecessore tedesco?

“Questa intera contrada trabocca, nel suo crescere, di questo magnifico, insaziabile egoismo…” (IV libro della Gaia Scienza) aveva scritto Nietzsche nel 1882.

Camus scrisse nel 1947 “La Peste”, forse la sua opera più celebre, ma Genova da tempo lo aveva già contagiato.

Al civ. n. 19 il Palazzo de Franceschi, meglio noto come Palazzo Casaretto. L’edificio è il risultato di due palazzi contigui accorpati con il fronte arretrato di circa tre metri per l’apertura della nuova via. Il portale a lesene doriche con timpano triangolare e fregi nelle metope. Fornice a tutto tondo con lunetta in ghisa sopra il portone. Le stesse caratteristiche sono riportate nel finto portale al civ. 17° occupato da un negozio.

Al civ. n. 19 il Palazzo de Franceschi, meglio noto come Palazzo Casaretto. L’edificio è il risultato di due palazzi contigui accorpati con il fronte arretrato di circa tre metri per l’apertura della nuova via. Il portale a lesene doriche con timpano triangolare e fregi nelle metope. Fornice a tutto tondo con lunetta in ghisa sopra il portone. Le stesse caratteristiche sono riportate nel finto portale al civ. 17° occupato da un negozio.