Giulio Cesare Vacchero, nobile membro della casata dei Vacca (gli stessi dell’omonima Porta), in combutta con Carlo Emanuele di Savoia, progetta l’occupazione del Palazzo Ducale e l’omicidio del Doge e dei Senatori con conseguente ingresso del Savoiardo in città.

Alcuni membri implicati nella congiura vengono però scoperti e raccontano ai Magistrati quanto avrebbe dovuto accadere.

Vacchero e i suoi soci, dopo aver tentato la fuga, vengono arrestati.

Carlo Emanuele, minacciando l’uccisione di cinque nobili genovesi prigionieri di guerra, intercede in loro favore anche presso la corte spagnola, in quel tempo sua alleata.

Nonostante le pressioni ispaniche il Minor Consiglio, al fine di salvaguardare l’autonomia di giudizio della Repubblica, convalida l’arresto e dà ordine di procedere alla sentenza.

Vacchero, Fornari e Zignago, i principali componenti della “rassa” (congiura in genovese) vengono giustiziati.

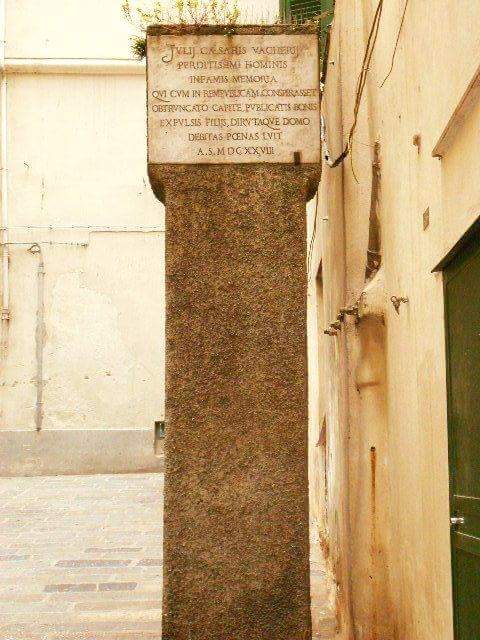

Le abitazioni dei Vacchero abbattute e, al loro posto, ancora oggi visibile in Via del Campo, viene eretta la celebre colonna infame che così recita a perenne ricordo dell’accaduto..

“Memoria infamante sia di Giulio Cesare Vacchero uomo scellerato che, per aver cospirato contro la Repubblica, fu pubblicamente decapitato, banditi i suoi figli, rasa al suolo la casa ebbe pena nell’anno 1628.”

Pena impeccabile a monito di chiunque osasse tramare contro la Repubblica.

Gli eredi, qualche anno dopo, nella speranza di occultare tale stele, vi fecero costruire davanti un’imponente pubblica fontana odierno luogo di preghiera dei Musulmani al venerdì.