In molti mi avete contattato per avere la mia opinione sulla puntata di “Genova città segreta” trasmessa ieri. Argomento dunque le mie impressioni:

Mi piacciono l’eleganza e il garbo con cui Augias ha condotto il suo racconto e, tenendo conto che il suo obiettivo era quello di inchiodare al teleschermo dal malgaro del Trentino al pescatore di Mazara del Vallo, direi che ci è riuscito bene. Sul format che consiste in un guazzabuglio di storia, arte e monografie agiografiche non entro nel merito perché “così è se vi pare” scriveva un grande siciliano.

Sicuramente Genova, come per la fiction “Blanca”, ha goduto di un bello spot pubblicitario confezionato certo meglio di quello proposto l’anno scorso da Angela jr.

Se considero i contenuti però non sono soddisfatto. Si poteva e si doveva fare meglio. Un genovese che ama la sua città non PUÒ e non DEVE essere contento.

Mi spiego meglio: tralascio gli errori fonetici (Embriáco) o topografici (via Torino) e la narrazione della quale ho fatto fatica ad identificare il filo conduttore (a proposito quale era? Genova termometro del Paese?).

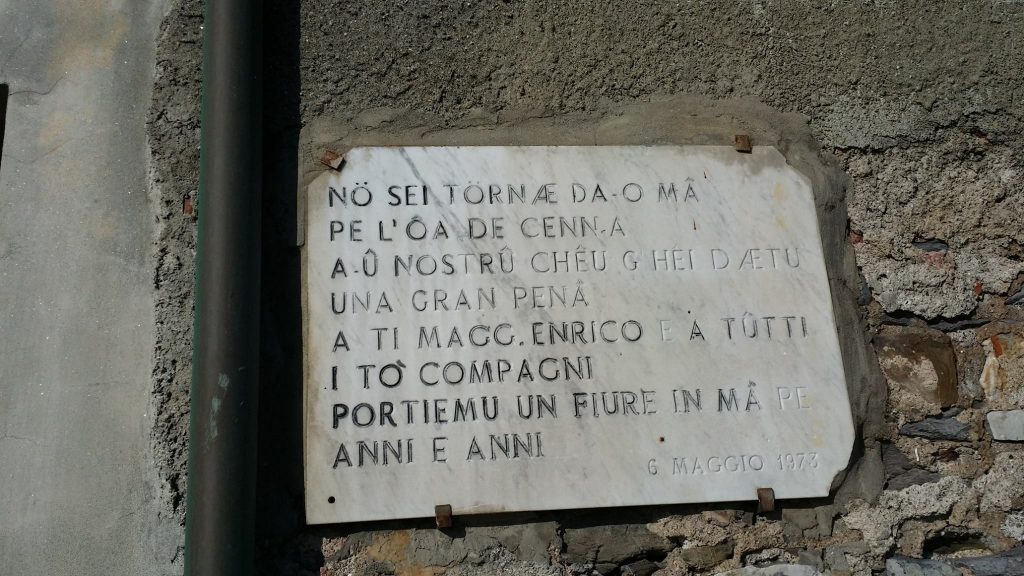

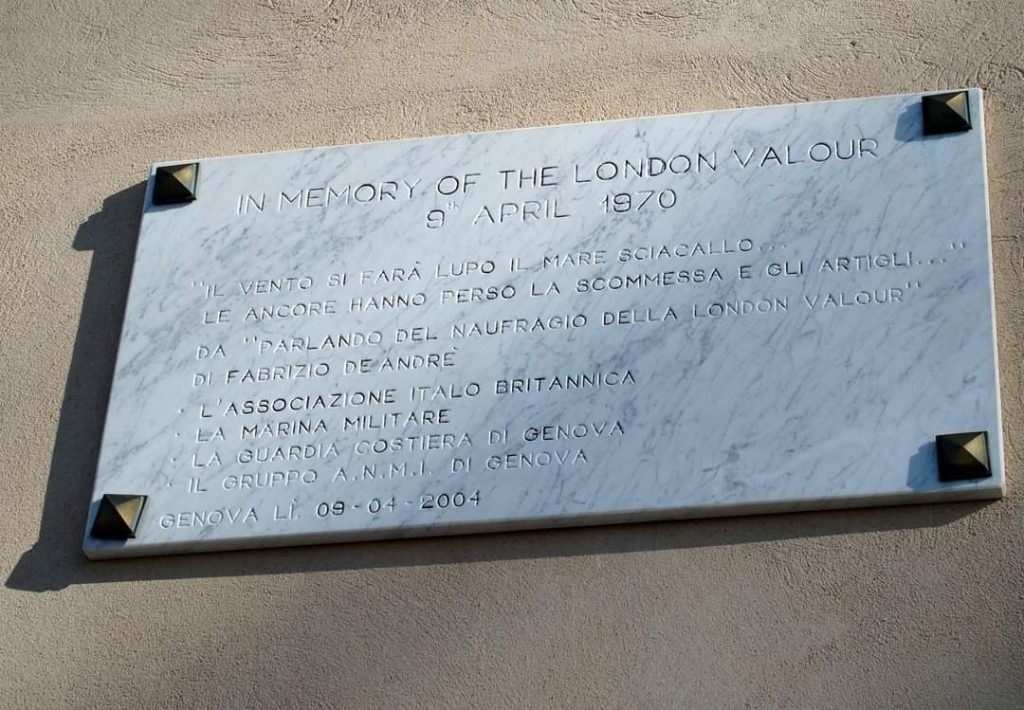

Non mi è piaciuto il racconto della Costa e della tradizione navale genovese associata alla Concordia. Un pò come raccontare la Ferrari attraverso un incidente di Badoer. Se proprio si voleva parlare del tema mare naufragio forse quello della London Valour sarebbe stato più attinente.

Non mi è piaciuto non aver dedicato neanche un’immagine ai nostri Forti che costituiscono un unicum paesaggistico irripetibile.

Non mi è piaciuto, dopo aver parlato di verticalità, non aver sentito un cenno o una visuale delle funicolari e della più bella poesia mai scritta su Genova, ovvero Litania di Giorgio Caproni.

Sempre in ambito poetico non mi è piaciuto aver dimenticato Eugenio Montale premio Nobel per la Letteratura.

Mi sarebbe piaciuto che si raccontasse di Sarzano e Santa Maria di Castello dove tutto, circa 2500 anni fa, ebbe inizio.

Mi sarebbe piaciuto che si raccontasse l’epopea di Caffaro e Guglielmo Embriaco e delle imprese della Repubblica nelle Crociate.

Mi sarebbe piaciuto che si ricordassero i nostri straordinari ammiragli e condottieri.

Mi sarebbe piaciuto che dai caruggi trapelasse qualche, odore, aroma, profumo, al limite olezzo o refrescumme.

Mi sarebbe piaciuto che si raccontasse che San Giorgio è la banca più antica del mondo.

e che in Piazza Banchi è nato il termine bancarotta.

Mi sarebbe piaciuto che si raccontasse dell’unica corporazione tuttora riconosciuta, quella dei Caravana e del mito di Bartolomeo Pagano, il dannunziano Maciste.

Mi sarebbe piaciuto che si parlasse delle relazioni culturali e degli scambi commerciali con il mondo arabo.

Mi sarebbe piaciuto che si narrasse la potenza, la ricchezza, e la munificenza del Marchese De Ferrari e della Duchessa Maria Brignole Sale.

Mi sarebbe piaciuto che oltre a Colombo (per altro dimenticato) si facesse cenno alla scienza dei genovesi, ovvero la strumentazione nautica, la cartografia, le esplorazioni geografiche per conto di Spagna e Portogallo.

Mi sarebbe piaciuto che si desse più risalto all’incredibile patrimonio artistico delle nostre chiese e all’inarrivabile opulenza del Barocco secentesco genovese.

Mi sarebbe piaciuto che si ricordasse la primogenitura del capo d’abbigliamento più diffuso sul nostro pianeta, il blue jeans.

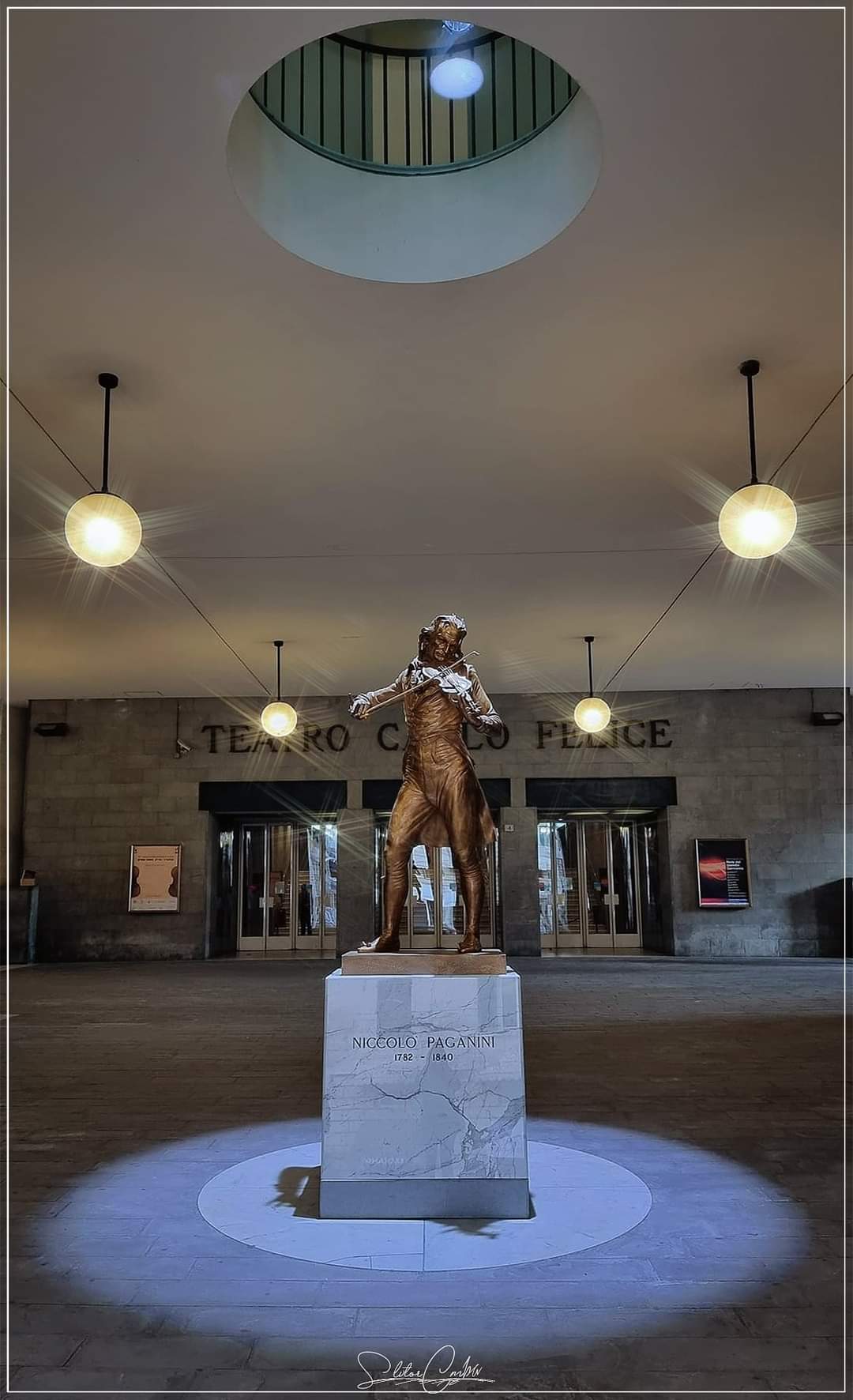

Mi sarebbe piaciuto, per quanto io lo adori, che si raccontasse come la scuola genovese non fosse solo De Andre’.

Mi sarebbe piaciuto ricordare il legame di Boccadasse con la Boca di Buenos Aires, i transatlantici e l’emigrazione.

Mi sarebbe piaciuto che si ricordasse quanto c’è di Genova nel Sud America.

Mi sarebbe piaciuto piuttosto che al posto della signora Shelley si fosse virato su autori come Dickens, Nietzsche o Valery che a Genova vissero davvero significative esperienze creative.

Mi sarebbe piaciuto che oltre a Mazzini, Bixio e Mameli si citassero anche Michele Novaro coautore dell’Inno e Jacopo Ruffini, martire della Giovine Italia.

Mi sarebbe piaciuto che oltre ai Rolli si facesse cenno anche al Palazzo Ducale.

Mi sarebbe piaciuto che, con rispetto parlando, al posto di Moana Pozzi si celebrasse, come sacro santo che fosse, Gilberto Govi il più grande attore nostrano e che si ricordasse che qui sono nati, fra gli altri, anche Vittorio Gassmann, Enzo Tortora, Alberto Lupo ed Emanuele Luzzati.

Mi sarebbe piaciuto che si raccontassero, a metà tra storia e fantasticheria, le gesta di G.B. Perasso, il ribelle Balilla.

Mi sarebbe piaciuto che si ricordassero la figura e l’umanità di Don Gallo.

Anche se mi è piaciuto come invece è stata approcciata la Resistenza forse la più potente diocesi dopo Roma, meritava con i cardinali Boetto e Siri qualche parola in più.

Almeno un pensiero poi per Remo Scappini comandante della piazza di Genova e per il primo Partigiano d’Italia, il Partigiano Bianco Aldo Gastaldi, il comandante Bisagno.

Mi sarebbe piaciuto che si ricordasse il più importante ospedale pediatrico del Paese e fra i primi nel Continente, il Gaslini.

Mi sarebbe piaciuto, visto che ho apparentemente “brontolato” finora si raccontasse la genesi del nostro esistenziale mugugno.

Genova è la città più bella del mondo diceva Čhechov e solo Napoli – aggiungo io – può reggere il confronto.

Magari, per questioni di tempo, non tutti ma certo alcuni di questi spunti avrebbero contribuito a rendere meglio anche ai foresti l’idea di Genova.

Genova è una madre burbera

che, da dietro le quinte, osserva orgogliosa i suoi figli e li protegge.

Ma si sa io sono di parte…

Genova 3 gennaio 2022.