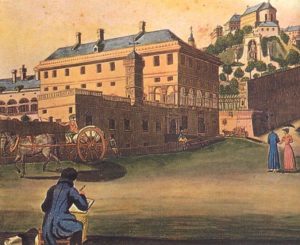

Nei primi decenni del ‘500 in località Fassolo fuori le mura, l’ammiraglio Andrea Doria commissiona all’architetto Perin del Vaga, la sua principesca dimora nella quale ospiterà degnamente i potenti del suo tempo.

Lungo tutta la collina sovrastante sono presenti abbondanti selvaggina e frutteti, verso San Teodoro il Principe fa addirittura costruire un lago artificiale (ancora oggi presente ricoperto dal campo da calcio), chiamato poi, nell’800 Lagaccio, da cui il celebre biscotto (ma queste sono altre storie).

Di fronte, prima di accedere al porto, un ampio giardino dove troneggia una fontana che lo ritrae nei panni di Nettuno, chiaro riferimento alla sua supremazia marittima.

Dove oggi si staglia il Miramare il nipote Gian Andrea, nel 1566 in omaggio al nonno, farà erigere la Statua di Giove (a immagine di Carlo V), rivolta verso Nettuno, perché gli tenesse compagnia.

Il Dio del Mare e il Padre degli Dei sembrano infatti comunicare fra di loro.

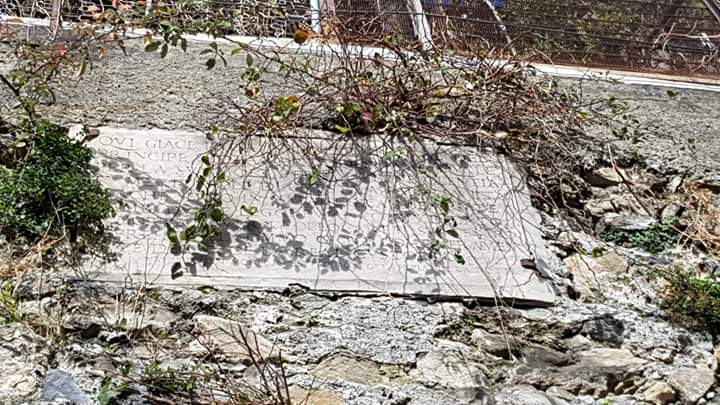

La Statua di Giove, alta circa otto metri, fu soprannominata del “Gigante”e, ai suoi piedi nel 1615 come ricordato da una lapide “per la molta sua fede et benevolentia”, fu ricavata la tomba del “Gran Roldano”, il cane da guardia donato dal re di Spagna Filippo II a Gian Andrea, erede dell’ammiraglio, in segno di stima e amicizia, come già aveva fatto il suo antenato Carlo V con, appunto, Andrea.

Nel 1939, ormai trascurata e fastidiosa alle nuove strutture circostanti, venne demolita.