Sul finire del ‘200 i rapporti fra le due monarchie si erano inaspriti per via delle rivalità sorte fra i Normanni, nuovi sudditi francesi e i marinai spagnoli di Baiona, al servizio del Regno d’oltre Manica. I Francesi, imparentatisi con i regni del nord (Danimarca e Norvegia), confidavano nell’aiuto di quest’ultimi per sconfiggere i nemici ma, a causa dello scoppio di una guerra, costoro furono costretti a rivolgersi ai genovesi, signori del Mediterraneo, per fronteggiare gli inglesi nell’Atlantico. Come in passato già aveva fatto Luigi il Santo al tempo delle sue crociate, conferendo per la prima volta il titolo di ammiraglio di Francia ad Ugo Lercari e Guglielmo da Levanto e a Guglielmo Boccanegra la costruzione del porto di Aigües Mortes, a Filippo il Bello parve scontato ingaggiare Benedetto Zaccaria.

Fu così che sul finire del 1294, per volere del sovrano francese, Benedetto prese il comando della flotta con il titolo di “amiraus géneraus”. Ispezionò i porti e stabilì che questi dovessero essere organizzati come quello di Siviglia.

Stilò un preventivo di spesa molto preciso e documentato per allestire la flotta, ingaggiare i marinai risistemare i porti e formare il personale.

Aumentò la paga mensile degli equipaggi da 35 a 40 soldi perché, parole sue “il soldo dei buoni marinai è guadagnato, quello dei cattivi è perduto”. Impose, per avere più opzioni nell’arruolamento, il divieto di navigazione. In questo modo avrebbe avuto maggiori richieste d’imbarco e più possibilità di scelta. .

Presentò al re un piano d’azione articolato in quattro punti:

1) ordinaria guerra sul mare.

2) saccheggio costante dei porti nemici e rogo di ogni galea conquistata.

3) ovunque possibile, effettuare sbarchi e causare devastazione.

4) rifiuto dello scontro a terra con i nemici finalizzato a risalire rapidamente a bordo per ripetere la stessa aggressione in altro luogo.

Così facendo il nemico, non sapendo quando e dove sarebbe stato attaccato sarebbe stato costretto, a causa della paura, ad aumentare il presidio delle coste con conseguente incremento delle spese per la difesa del litorale. I sudditi, insoddisfatti per l’eccessivo esborso delle tasse necessario per mantenere le armate, si sarebbero ribellati mentre gallesi e scozzesi avrebbero trovato terreno fertile per rinfocolare le loro mire secessioniste. Le richieste del genovese furono esaudite, anzi di gran lunga superate, visto che il monarca armò 57 galee e 223 navi in grado di ospitare a bordo circa 7000 uomini.

Forte dell’alleanza con l’Olanda e con le città basche, 500 anni prima di Napoleone, Benedetto replicò in grande quanto realizato contro Pisa , mise in atto il blocco continentale alla perfida Albione, ma l’isola riuscì a sopravvivere grazie al consolidamento dei canali commerciali con le Fiandre. Benedetto allora si concentrò sugli scali del mare del nord indebolendo la flotta mercantile fiamminga.

Nel frattempo i due stati, stanchi di combattersi, nel 1298 avevano stabilito una tregua e in quel periodo suggellarono matrimoni di stirpe: Edoardo d’Inghilterra impalmò Margherita di Francia e il di lei figlio Edoardo II la sorella di Filippo il Bello.

Costei, Isabella di Francia, fece deporre e assassinare il marito. Edoardo loro erede concorse alla successione del trono di Francia contro Filippo di Valois dando origine alla guerra dei cent’anni.

In questo mutato e complesso contesto il compito di Benedetto non aveva più ragion d’essere quindi, rispettati gli impegni presi con la corona e imposto ai nordici la forza dei genovesi anche sull’Atlantico, nel 1300 si dimise dal ruolo di ammiraglio supremo.

Sarà comunque un suo concittadino Ranieri Grimaldi nel 1304 a portare a termine l’interrotto progetto di ridimensionamento della flotta mercantile fiamminga.

Era giunto il tempo per Benedetto di tornare, ancora una volta, ad occuparsi delle proprie faccende in Oriente.

In quegli anni infatti le orde mongoliche avevano tolto ai musulmani i territori della Siria e l’ammiraglio partì entusiasta per aggregarsi, lieto di riprendere il discorso interrotto in precedenza con l’Egitto. Quando ormai le armate del sultano sembravano sul punto di cadere sconfitte sotto i colpi del Khan Ghazan, questi fu richiamato in patria per soffocare una rivolta intestina e la spedizione fallì miseramente.

I successivi tentativi di organizzare altri interventi furono soffocati sul nascere da papa Bonifacio VIII che temeva che dietro a questi propositi di riconquista si celassero solo gli interessi di singoli individui e non dell’Occidente intero.

Ad aggravare la situazione i veneziani sconfitti da Lamba Doria a Curzola nel 1298, per rivalsa, avevano preso a devastare i domini della Repubblica in oriente, possesso di Focea incluso. Da troppi anni infatti Zaccaria mancava dai suoi feudi e il mare di Bisanzio era tornato ad essere infestato da pirati, turchi e catalani, resisi baldanzosi a causa di un’imbelle marineria greca. Anche i traffici di allume che tanto avevano arricchito Benedetto cominciarono ad essere in pericolo. Il genovese, stanco di aspettare il supporto del re di Costantinopoli, più volte chiamato in causa, decise di farsi giustizia da sé e, con abile colpo di mano, da fine e coraggioso stratega quale era, rinforzò le difese di Focea ed occupò l’isola di Scio.

Riuscì così ad annoverare fra le sue proprietà due dei principali prodotti del levante, oltre all’allume di Focea, ora anche il mastice di cui l’isola era l’unica produttrice. Il mastice era molto apprezzato in oriente per gli elaborati aromatici, per la realizzazione di un liquore e per profumare e candeggiare i denti. In Europa veniva utilizzato invece per rendere le vernici trasparenti e per scopi farmaceutici.

Benedetto aveva conseguito il monopolio dei commerci di allume e mastice, con le sue navi ancorate dal Mediterraneo all’Atlantico aveva mercanteggiato pellami, armi, grano e spezie in tutto il mondo. Aveva trattato alla pari con i re, ricoperto le massime cariche militari per conto di Spagna e Francia, ridotto all’impasse gli inglesi, combattuto, sfidato e vinto quasi tutti i popoli del mare, imponendo la legge dei genovesi. A chi gli ricordava le difficoltà che avrebbe incontrato durante le sue battaglie, spesso molto ardite, probabilmente avrà risposto: ”io sono genovese, in mare, sono gli altri a doversi preoccupare di me”.

Ma sicuramente l’impresa di cui, in cuor suo, andava più fiero era la leggendaria vittoria della Meloria sui pisani, occasione in cui aveva reso eterno onore e prestigio alla sua città natale.

Nel 1307, ormai vecchio, stava ancora progettando l’ennesimo viaggio in oriente quando si ammalò gravemente.

Morì nei primi mesi dell’anno successivo a casa sua, a Genova proprio di fronte al porto, con lo sguardo rivolto lontano verso il mare, il suo mare.

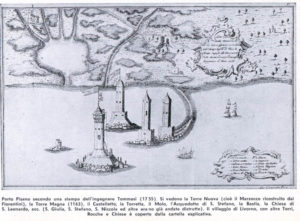

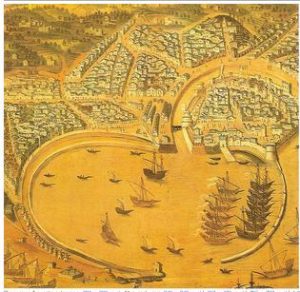

In copertina: Il porto di Focea.