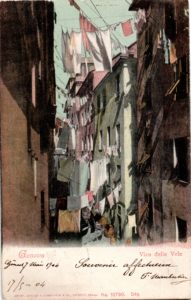

Piazza del Ferretto prende il nome dalla nobile famiglia che nel 1705 diede alla Repubblica il doge Stefano Onorato e l’abate Gio. Nicolò fondatore nel 1795 della scuola per fanciulle povere in San Francesco d’Albaro.

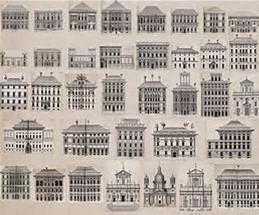

All’angolo con Salita Pollaiuoli si possono ammirare i resti di una loggia del XIII sec., una grande arcata ogivale in pietra con cornice di archetti. Ai piani nobili sono state aperte quattro finestre posteriori che hanno stravolto le arcate in conci bicromi di laterizio originarie. Agli ultimi due piani resistono ancora tracce a fresco di decorazioni architettoniche con cariatidi di epoca successiva. Un tipico esempio dei mutamenti e del sovrapporsi di usi e stili avvenuti nei secoli. Da loggia mercantile con magazzino e rivendita, a residenza nobiliare.

La salita e la piazza dei Pollaiuoli devono invece il nome alle botteghe di cacciagione, selvaggina e pollame presenti nella zona fin dal 1600 all’epoca dell’apertura del caruggio stesso. In precedenza infatti queste attività erano site in piazza San Giovanni il Vecchio, accanto alla Cattedrale di San Lorenzo e prima ancora, già dal XII secolo, in Soziglia.

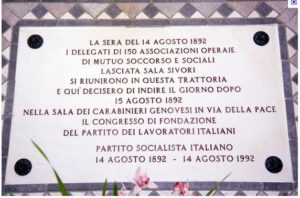

All’interno del ristorante “Sapori di Genova”al 17r, (un tempo si chiamava Garofano Rosso, di qui il simbolo del Partito), si legge una lapide che racconta della fondazione, in occasione della quale ci fu la scissione con gli anarchici, proprio a Genova, del Partito Socialista Italiano:

“La Sera del 14 Agosto 1892/ I Delegati di 150 Associazioni Operaie/ del Mutuo Soccorso e Sociali/ Lasciata Sala Sivori/ si Riunirono in Questa Trattoria/ e qui Decisero di Indire il Giorno Dopo/ 15 Agosto 1892/ nella Sala dei Carabinieri Genovesi in Via della Pace/ il Congresso di Fondazione / del Partito dei Lavoratori Italiani/ Partito Socialista Italiano/ 14 Agosto 1892. 14 Agosto 1892.

La Sala Sivori che venne inaugurata nel 1869 con un concerto di Camillo Sivori, celebre virtuoso del violino ed a questi intitolata, esiste ancora ed è attualmente occupata da un cinema.

Al civ. 18r una piccola edicola a tempietto semicircolare in stucco della Madonna della Immacolata Concezione. Un tempo era decorata con teste di cherubini e riccioli floreali. La statua della Vergine al suo interno è una copia poiché l’originale è stato rubato.

Proprio nella piazza al n. 8 si trova una delle edicole più note, quella che ritrae Sant’Antonio da Padova e Santa Caterina Fieschi. L’ovale in stucco contiene i due santi rivolti in adorazione al bambino. Sant’Antonio in ginocchio su una nube, bacia la mano del bambinello. Santa Caterina poggia su un inginocchiatoio coperto da un bel drappeggio. In mano porta, in atteggiamento estatico, il cuore. Gesù poggia su una nuvoletta dal quale spuntano quattro teste di cherubini alati. La grande cornice sagomata che racchiude la scena è sorretta da due angeli alati mentre angioletti e cherubini alati spuntano dalle nubi. Completano l’immagine una grande raggiera in legno coperta da un tettuccio in lamiera lavorato.

All’angolo con Via Canneto il Lungo i resti di due teste di cherubini di un’altra Madonna Immacolata, anch’essa sparita. Il tabernacolo è completamente abbandonato ed ospita nidi di piccioni.

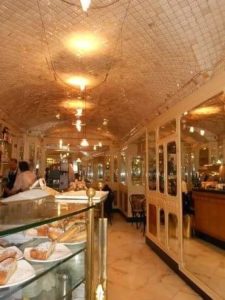

Al civ. n. 43r. il famoso Caffè degli Specchi, inaugurato nella conformazione attuale nel 1917, interamente rivestito di tasselli in ceramica con pareti e specchi dell’epoca. Spettacolare il soffitto a “grotta” che ha ispirato i versi di Dino Campana che qui amava spesso sostare:

“Entro una grotta di porcellana

Sorbendo caffè

Guardavo dall’invetriata la folla salire veloce”.

In precedenza invece il locale fu di proprietà di Felice Dagnino uno dei maggiori attivisti mazziniani in città. Intorno al 1870 il caffè divenne il principale luogo di ritrovo dei repubblicani che vi organizzavano incontri e riunioni per cospirare contro la monarchia.

Logge mercantili, mercato avicolo, fonte d’ispirazione per poeti, luogo di fondazione di un Partito e punto d’incontro per sovversivi repubblicani… e pensare che molti è solo una semplice salita come tante altre.